中学受験の算数文章題教室

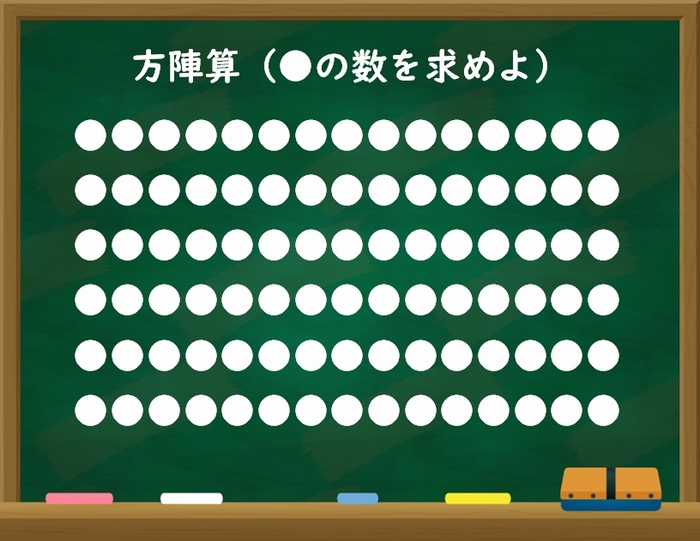

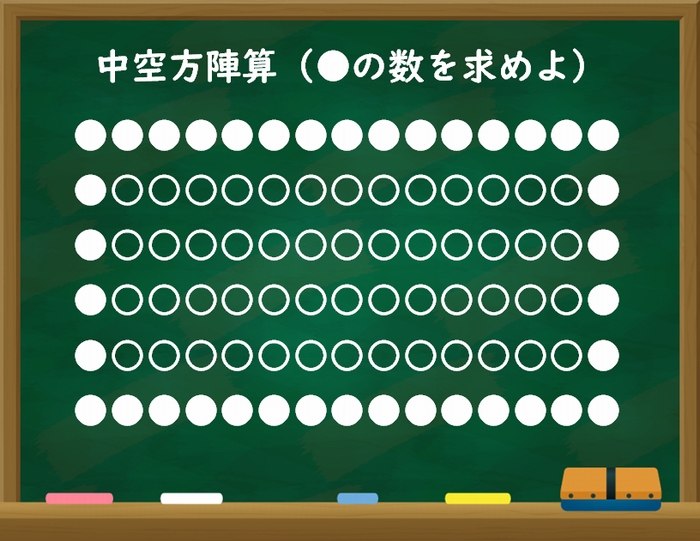

その他の特殊算(方陣算、倍数算、場合の数など)の解き方

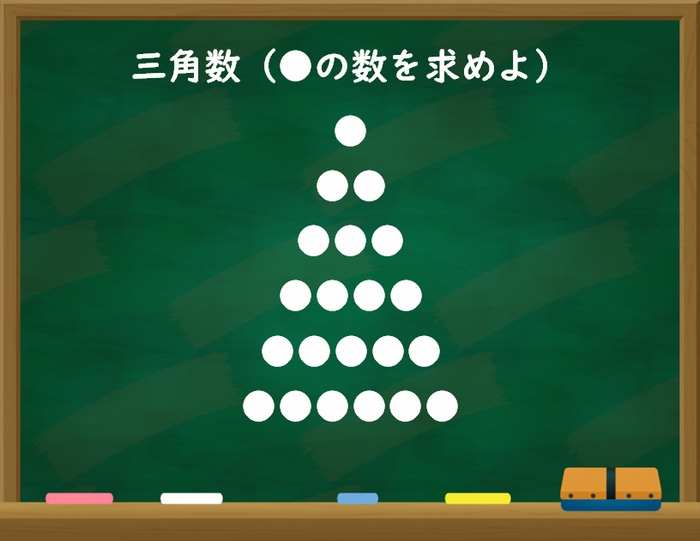

方陣算、倍数算、場合の数など中学入試に出てくる特殊算の中であまり有名ではないものの解き方を解説しています。

つるかめ算など定番で出題されるものは問題集や参考書などで取り上げられることも多いのですが、特殊算にはつるかめ算以外にもいろいろなパターンがあります。

知らないと入試本番で苦戦してしまうので、方陣算やニュートン算などマイナーなものも一通り知っておくことが大切です。ぜひ、このカテゴリの記事を参考にしてみてください。