中学受験の算数文章題教室

中学受験では算数文章題を攻略すべし

中学受験で最も勉強が必要な科目が算数です。どの科目でも中学入試では小学校では習っていない問題が出題されますが、その割合が最も高いのが算数です。その中でも配点が高いのが文章題。ここで得点を稼げるようになることで合格に近づきます。

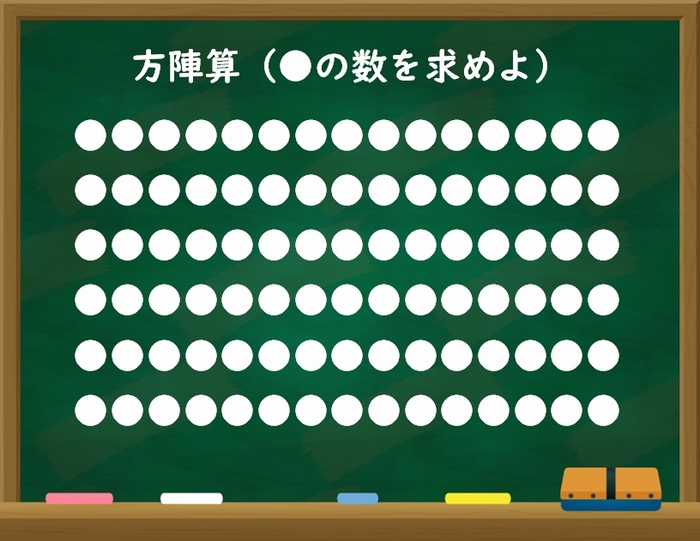

中学受験算数の特殊算の解き方

中学受験の算数では特殊算と呼ばれる小学校では習わない文章題が出題されます。

- 鶴亀算

- 旅人算

- 植木算

- 通過算

- 仕事算

など。特殊算と呼ばれるものには数多くのものがあります。

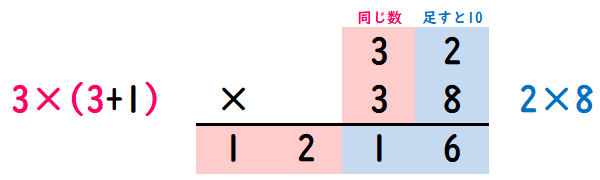

方程式を使えば簡単に解ける問題も多いのですが、小学校では方程式を習いません。

このため中学入試でも方程式を使わない解き方が求められます。

方程式を使わない解き方は知っていれば、むずかしくありません。

逆に、知らないと大人でも苦戦してしまいます。

このサイトでは中学入試で出題される代表的な文章題(特殊算)とその解き方を解説していますので参考にしてみてください。

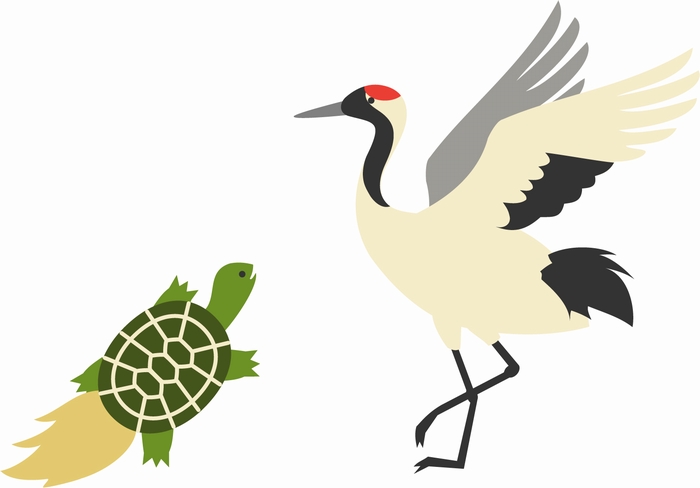

鶴亀(つるかめ)算とは

ツルとカメの合計の数と足の数だけが分かっていて、そこからツルは何羽、カメは何頭かを求めるのが代表的な鶴亀算です。

(鶴亀算)基本問題

また、つるかめ算にはツルとカメが出てこない問題や速さの問題などもあります。

ツルもカメも出てこない問題

速さに関する鶴亀算の問題

旅人算とは

異なる速さで歩き出した(進む)二人が出合う時間や距離を求めるというのが旅人算です。池のまわりを回る問題や二人の貯金額を求める応用問題もあります。

旅人算の基本問題

流水算とは

川を進む船の速さや時間を求めるのが流水算です。川を上るときと下るときで川の流れの影響を考える必要があります。

船が進んだ距離を求める流水算の問題

流水算には距離を求める問題もありますが、基本的な考え方は時間を求めるときと同じです。

通過算とは

通過算とは列車が橋やトンネルを通過するときの時間や長さを求める問題です。

タイプは3つ。

- 電柱など長さのないものを通過するタイプの問題

- 鉄橋など長さのあるものを通過するタイプの問題

- トンネルの中を通過するタイプの問題

その他の中学入試に出る文章題(特殊算)

その他の特殊算についてもオリジナル問題と解説ページがありますので、参考にしてください。